Taux d’hématocrite élevé persiste parfois malgré un mode de vie sain et une absence de pathologie évidente. La littérature médicale rapporte des fluctuations inattendues chez certains individus exposés à des facteurs psychologiques intenses. Les mécanismes d’adaptation du corps aux situations de tension prolongée restent imparfaitement compris, mais des corrélations émergent avec des altérations des paramètres sanguins.

Des complications cardiovasculaires ont été observées dans des contextes où la hausse de l’hématocrite s’associe à une activation chronique de l’axe du stress. Les recommandations varient selon les profils, et certains groupes semblent plus vulnérables à ces déséquilibres.

hématocrite élevé : comprendre ce que cela signifie pour votre santé

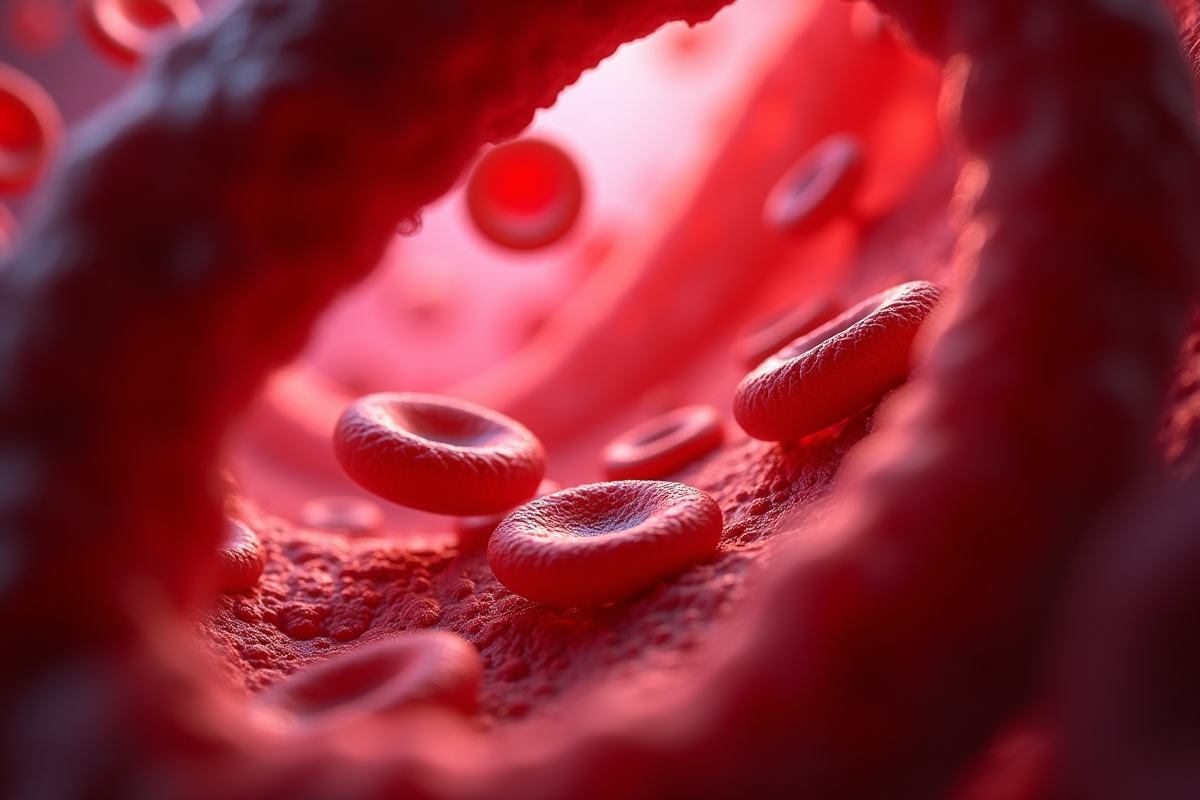

L’hématocrite indique la proportion du volume sanguin occupée par les globules rouges. Ce chiffre, obtenu lors d’un hémogramme ou d’une numération formule sanguine (NFS), en dit long sur la capacité de votre sang à distribuer l’oxygène. Quand ce taux grimpe, cela révèle une concentration anormale d’hématies : la fameuse polyglobulie. Derrière ce mot, une réalité à surveiller de près : le sang s’épaissit, les vaisseaux sont mis à rude épreuve et le risque de complications augmente nettement.

Il existe plusieurs visages de la polyglobulie. D’un côté, la forme primitive, incarnée par la maladie de Vaquez, pathologie myéloproliférative, où une mutation du gène JAK2 détraque la moelle osseuse et provoque une production anarchique de globules rouges. De l’autre, la polyglobulie secondaire, qui se déclenche en réponse à un manque chronique d’oxygène : vie en altitude, tabagisme, pathologies respiratoires ou cardiaques, autant de contextes où l’organisme se met à fabriquer plus de globules rouges sous l’effet de l’érythropoïétine (EPO).

Pour dissiper toute confusion, voici les définitions clés à retenir :

- Hématocrite : pourcentage du volume sanguin occupé par les érythrocytes

- Polyglobulie : excès de globules rouges dans le sang

- Maladie de Vaquez : production excessive d’érythrocytes par la moelle osseuse, souvent liée à JAK2

Le recours à la numération formule sanguine reste incontournable pour affiner le diagnostic. Cet examen éclaire aussi sur le taux d’hémoglobine, la quantité de plaquettes et de globules blancs, orientant vers la cause possible. En pratique, un hématocrite élevé doit pousser à traquer d’éventuels signes d’hyperviscosité : maux de tête récurrents, vertiges, troubles de la vision, démangeaisons persistantes ou encore complications thromboemboliques. Ces signaux ne mentent pas, ils imposent un bilan sérieux.

le stress, un facteur souvent sous-estimé dans l’augmentation de l’hématocrite

Parmi les suspects habituels d’un hématocrite élevé, le stress chronique est rarement cité, alors qu’il agit à bas bruit. Sous la pression, le corps libère du cortisol, de l’adrénaline, bouleversant l’équilibre hormonal et la viscosité sanguine. Résultat : la moelle osseuse peut recevoir l’ordre d’augmenter la production de globules rouges. Lorsque cette stimulation devient répétée, le taux d’hématocrite s’envole, ajoutant un défi de taille au diagnostic.

Le stress, souvent accompagné de déshydratation, alimentation déséquilibrée, excès de café ou d’alcool, aggrave encore le phénomène. Le sang se concentre, l’hémoconcentration s’installe temporairement, et les analyses biologiques peuvent alors refléter une réalité biaisée. Pour les personnes déjà exposées à un risque vasculaire, cet effet de concentration n’a rien de bénin.

Mais ce n’est pas tout : d’autres comportements associés au stress viennent amplifier le problème. Voici les principaux éléments à surveiller :

- Consommation de tabac fréquente dans les épisodes anxieux

- Aggravation de l’apnée du sommeil sous l’effet de la tension psychologique

- Prise de poids rapide, souvent liée à des troubles alimentaires réactionnels

L’addition de ces facteurs augmente la probabilité de voir le taux d’hématocrite grimper et fragilise l’équilibre, en particulier chez ceux souffrant déjà de maladies cardiaques ou de troubles respiratoires.

| Facteurs de risque associés | Mécanismes |

|---|---|

| Déshydratation, tabagisme, apnée du sommeil | Hypoxie, hémoconcentration, stimulation de l’érythropoïèse |

quels dangers concrets pour le corps quand ces deux facteurs se conjuguent ?

Lorsque le taux d’hématocrite grimpe, sous l’effet du stress et d’autres influences, la circulation sanguine ralentit. Ce sang épaissi fatigue le cœur, accroît la pression dans les vaisseaux et installe un terrain propice aux accidents vasculaires. Le risque de thrombose, formation de caillots dans les artères ou les veines, connaît alors une nette augmentation. Les études sont sans équivoque : un hématocrite élevé multiplie les risques d’AVC, d’embolie pulmonaire ou d’infarctus du myocarde.

La polyglobulie, qu’elle soit primitive, maladie de Vaquez avec mutation JAK2, ou secondaire (suite à une hypoxie, au tabagisme ou à l’apnée du sommeil), ouvre la porte à ces complications redoutées. Les symptômes qui doivent alerter sont multiples :

- céphalées persistantes,

- vertiges,

- acouphènes,

- rougeur du visage,

- démangeaisons après la douche,

- troubles visuels,

- fatigue inexpliquée.

La stase sanguine, accentuée par cette association d’hématocrite élevé et de stress durable, génère ses propres conséquences : hypertension, fourmillements, parfois pertes de connaissance soudaines. L’oxygénation des organes en souffre, les tissus deviennent vulnérables. Pour les patients avec antécédents cardiovasculaires ou pathologies chroniques, la vigilance doit être maximale.

préserver son équilibre : conseils pratiques pour limiter les risques

Prendre le problème à bras-le-corps suppose d’agir sur plusieurs plans. Pour commencer, l’hydratation ne se discute pas : boire régulièrement, de préférence une eau légère, contribue à fluidifier le sang. Négliger ce geste simple, c’est accepter de voir l’hémoconcentration s’installer et les dangers s’accumuler.

En cas de polyglobulie confirmée, les stratégies médicales sont bien protocolées. Les médecins privilégient la phlébotomie (saignée thérapeutique) dans la maladie de Vaquez. Certains patients bénéficient de médicaments cytoréducteurs pour freiner la surproduction de cellules sanguines, et l’aspirine à faible dose est fréquemment prescrite pour réduire le risque de caillots, toujours sous surveillance médicale, car les effets indésirables existent.

Sur le plan nutritionnel, il est décisif de surveiller l’apport en fer ainsi qu’en vitamines B12 et B9. Trop de fer peut aggraver la polyglobulie, trop peu expose à l’anémie. D’où la nécessité d’un dosage précis, piloté par la numération formule sanguine et l’hémogramme. Un équilibre alimentaire adapté au profil de chacun s’impose comme un pilier de la prévention.

Quant à la gestion du stress, elle passe par des actions concrètes : bouger régulièrement, même à intensité modérée, pour relancer la microcirculation ; accorder à son corps de vrais temps de récupération ; pratiquer des exercices respiratoires ou de relaxation. Ces habitudes simples déjouent les effets du stress chronique sur l’hématocrite et protègent le système cardiovasculaire.

Pour finir, seul un suivi médical attentif permet de garder le contrôle. La surveillance du taux d’hématocrite, de l’hémoglobine et des autres indicateurs sanguins doit s’inscrire dans la durée, en particulier pour les personnes à risque ou déjà fragilisées par une maladie sous-jacente. Parfois, la vie tient à la régularité d’un simple rendez-vous…